【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

申請の受付は、令和7年10月31日(金曜)で終了しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

目次

1 給付の概要

【これまでの経緯(流れ)】

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円を減税※1)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り、控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」(※2)として令和6年に支給しました。

【不足額給付】

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方などに対して、その不足分を追加で給付するものです。(令和6年の当初調整給付金が多すぎた場合、返還の必要はありません。)

※1 吉野ヶ里町の個人住民税の「定額減税」については、こちらをご覧ください。

※2 吉野ヶ里町の「当初調整給付」(受付終了)については、こちらをご覧ください。

2 対象者

原則、令和7年1月1日に吉野ヶ里町に住民登録がある方(※)で、以下のどちらかの給付に該当する方

【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならず要件に該当する方

※令和7年1月1日に吉野ヶ里町に住民登録がある方

→令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している

自治体から支給されます。

※令和7年1月1日に吉野ヶ里町に住民登録がない方

→令和7年1月1日にお住まいだった市区町村にお問い合わせください。

【不足額給付1】定額減税しきれず不足額が生じた方

本来、調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付を行います。

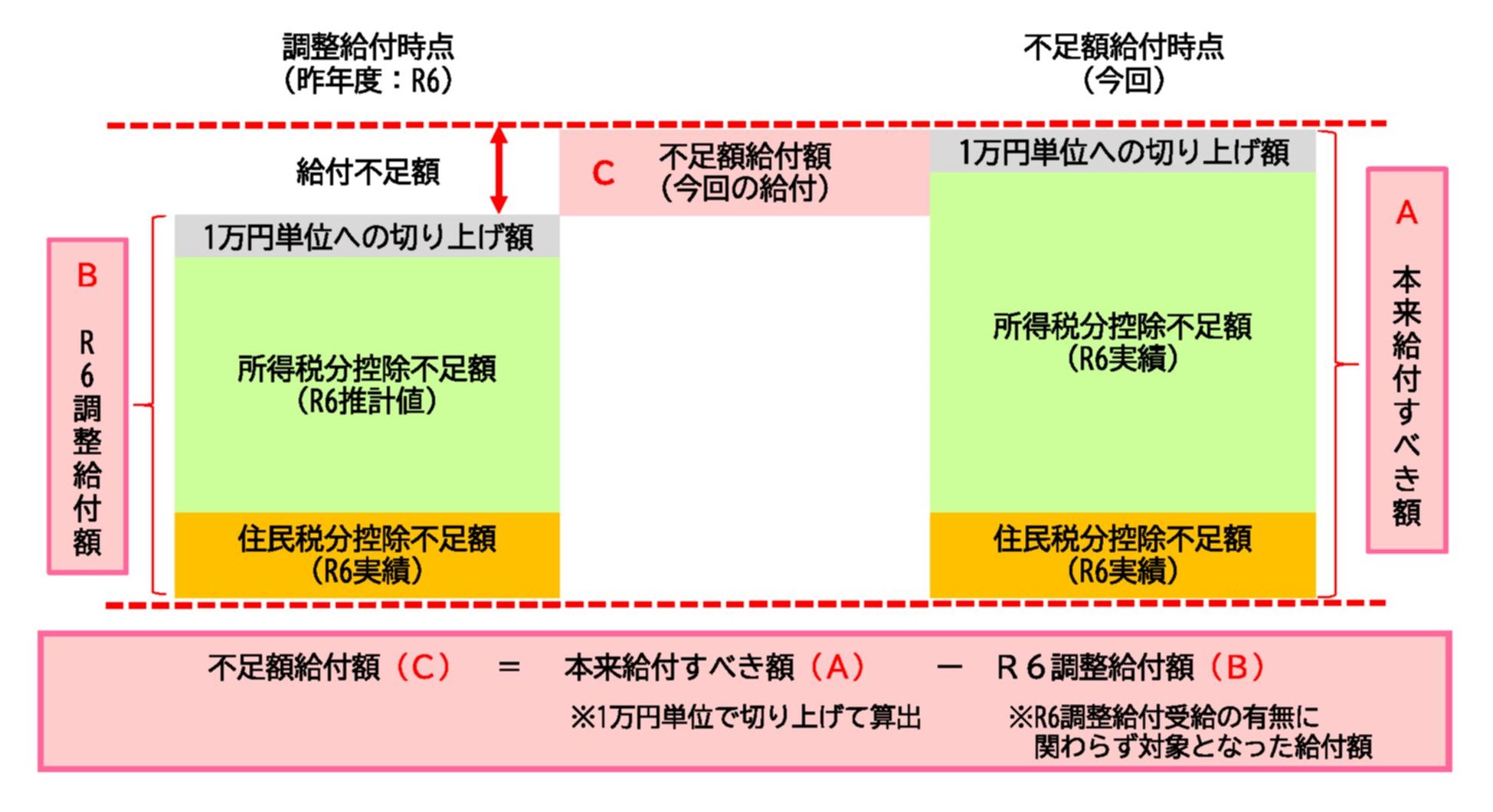

令和6年度に実施した「当初調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定を待った場合、速やかな給付が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。

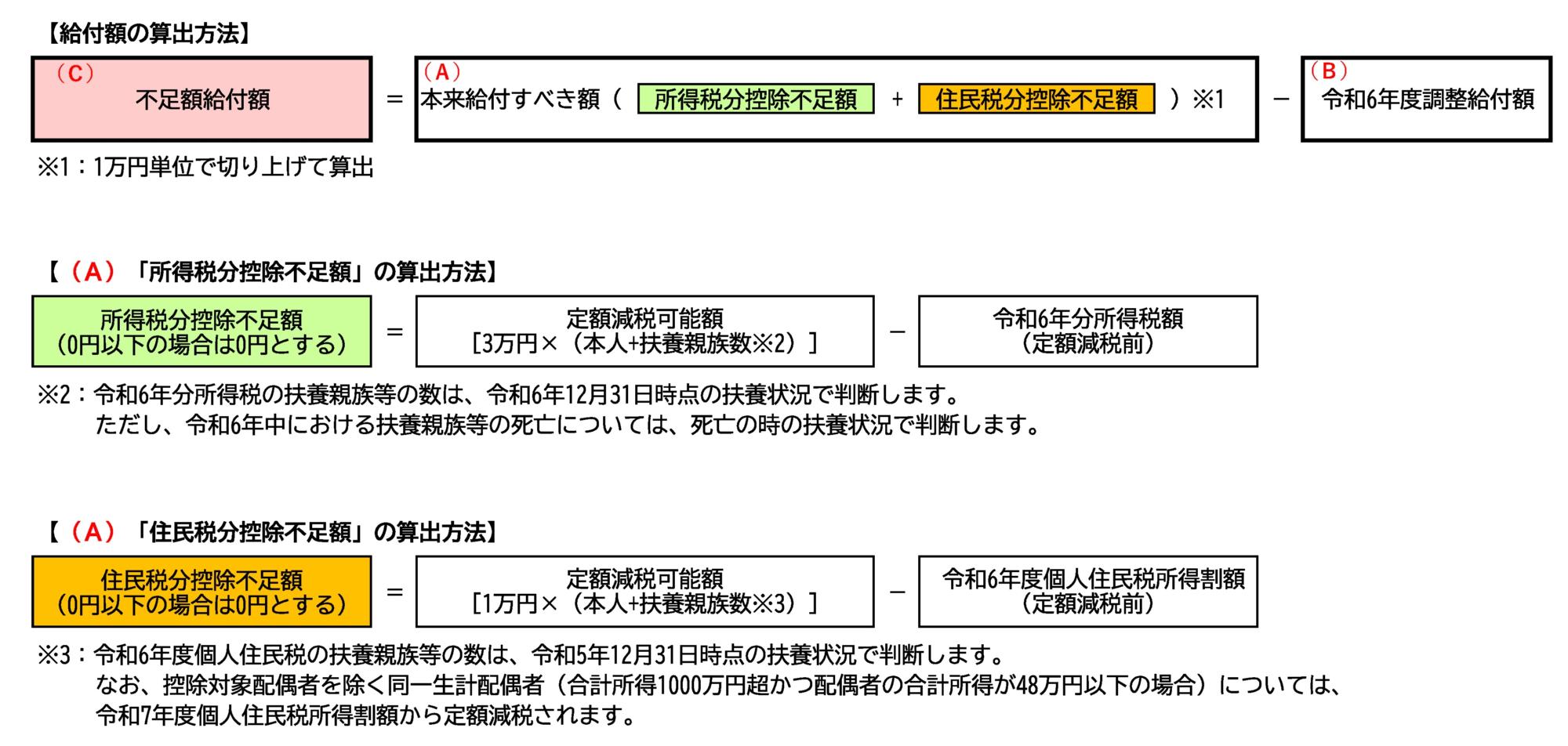

このため、「令和6年分所得税額」が確定した後に、「本来給付すべき額」と、「令和6年調整給付額」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

【対象の例】

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が下回る方

(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回る方

(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

など

※2 吉野ヶ里町の「当初調整給付」(受付終了)については、こちらをご覧ください。

【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならず要件に該当する方

次の3つの要件、全てを満たす方に給付します。

(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

→本人として定額減税対象外である

(2)税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外である

→青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の方

(3)低所得世帯向け給付の対象になっていない方

→低所得世帯向け給付金とは、以下の給付をいいます。

・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たな非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

3 給付額

【不足額給付1】定額減税しきれず不足額が生じた方への給付額

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を1万円単位で給付します。

※役場から「確認書」が届いた方は、表面に給付金額の記載があります。

【不足額給付2】定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならず要件に該当する方への給付額

給付額:最大4万円

※役場から「確認書」が届いた方は、表面に給付金額の記載があります。

※1万円単位で給付

※4万円とならないケースの例

令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合:3万円 など

4 申請・給付方法

申請の受付は、令和7年10月31日(金曜)で終了します。

期限までに申請がない場合、本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

※対象と思われる全ての方へ発送を完了しました。

※対象となるかのお問い合わせを受け付けております。

期限までに申請できるよう余裕をもってお問い合わせください。

役場から「確認書」が届いた方

(1)役場から対象者へ「確認書」を郵送

対象の方には、下記の郵送物が届きます。

※対象と思われる全ての方へ発送を完了しました。

【郵送物】

封 筒:茶色

同封物:各1部ずつ、合計4部

・確認書(A4・両面・白黒印刷)

・確認書の記入例(A4・両面・白黒印刷)

・ご案内チラシ(A4・片面・カラー印刷)

・返信用封筒(切手不要)

↓ 郵送物の一例(封筒)

(2)役場へ「LINE申請」または「確認書を返送(郵送申請)」

【申請期限】※期限厳守(申請期限を過ぎると給付できません)

令和7年10月31日(金曜)まで

注意! LINE申請の場合 → 23:59:59 まで

注意! 郵送申請の場合 → 消印有効

【LINEによる申請方法】

同封の案内チラシに印字されているQRコードをスマートフォン等のカメラで読み取り、申請してください。

⚠LINE申請は、下記3つの条件を満たす方のみ申請可能です。

・給付対象者本人のLINEアカウントがある※

・確認書に口座情報が印字されている

・給付対象者本人のマイナンバーカード及び署名用パスワード(英数字6~16文字)を所有している

※給付金のLINE申請は、代理申請は禁止されています。

代理申請の例(1)

親の給付金を子のLINEアカウントで申請する

代理申請の例(2)

親の給付金を親のLINEアカウントで操作するが、マイナンバーカードを持っていないため、

子のマイナンバーカードで申請する

【郵送による申請方法】

同封の記入例を参考に確認書を記入し、申請期限までに同封の返信用封筒(切手不要)にて郵送ください。

(3)役場から対象者へ「支給決定通知書」を郵送し、申請口座に給付

【支給決定通知書】

申請口座への給付前後に郵送予定

【給付時期】

申請受付後、約1か月

※あくまでも目安です。

申請が集中したり、申請書類の不備があった場合は、更に日数を要します。

ご自身で申請が必要な方

下記のような場合、個々の状況によって、対象かどうかの判断が行政側で行えないことがあり、「確認書」が届かない場合があります。その場合は、ご自身での申請が必要です。

【確認書が届かない方の例】

・不足額給付1・2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に吉野ヶ里町に転入された方

・不足額給付2の対象者のうち、町外にお住いの事業主の専従者となっている方

など

(1)税務課窓口に来庁または電話にて対象となるか事前確認をする

税務課窓口に来庁いただくか、お電話にて対象となるかを事前にご確認ください。

※期限までに申請できるよう余裕をもってお問い合わせください。

【受付時間】

平日9:00~17:00

【 窓 口 】

税務課住民税係(三田川庁舎1階)

持参物:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

【 電 話 】

税務課住民税係

準備物:吉野ヶ里町からの住民税の納税通知書等があれば、より具体的な確認が可能です。

⚠事前確認の留意事項

・原則、確認を希望するご本人様にてお問い合わせください。

・別世帯の方の確認や情報はお答えできない場合があります。

・お電話では、本人確認が難しいため、お答えできる内容に限りがある場合があります。

(2)役場から「確認書」を交付または郵送

対象となるかの事前確認後、役場から「確認書」を窓口で交付または郵送します。

※郵送の場合、原則、ご希望の住所ではなく、役場にて最新の住所地を照会し、ご郵送します。

(3)役場へ「確認書」を持参または郵送にて提出

「確認書」に必要事項を記入および本人確認書類や必要書類を添付し、申請期限までに窓口へ持参または郵送にてご提出ください。

【申請期限】※期限厳守(申請期限を過ぎると給付できません)

令和7年10月31日(金曜)まで

注意! 窓口持参の場合 → 17:15まで

注意! 郵送申請の場合 → 消印有効

【 窓 口 】

・三田川庁舎 1階 税務課 住民税係

・東脊振庁舎 1階 住民課 総合窓口

(4)役場から申請者へ「支給決定通知書」を郵送し、申請口座に給付

【支給決定通知書】

申請口座への給付前後に郵送予定

【給付時期】

申請受付後、約1か月

※あくまでも目安です。

申請が集中したり、申請書類の不備があった場合は、更に日数を要します。

5 給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話 (#9110)等へご連絡ください。

・吉野ヶ里町からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。

・吉野ヶ里町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

関連ページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334

ファックス:0952-52-6189

メールフォームによるお問い合わせ